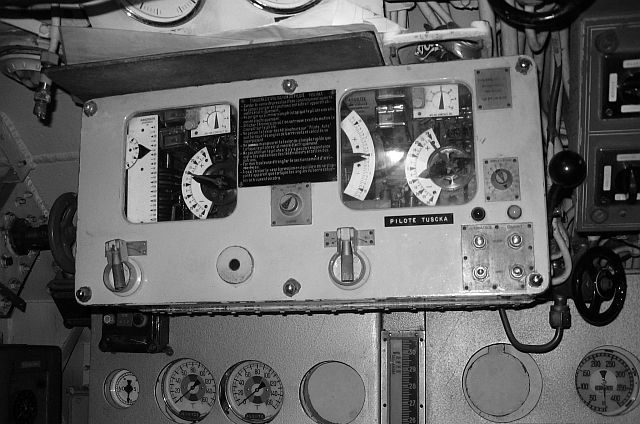

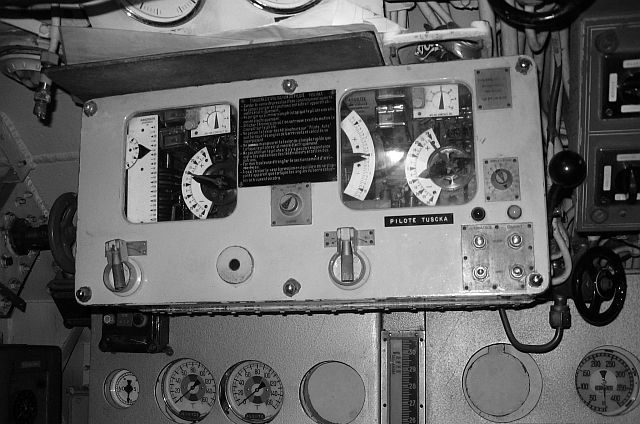

Pilote Tuschka

Pilote Tuschka de l'Espadon

- L'Oberingenieur Friedrich Tuschka avait

travaillé pour la firme Askania de Berlin-Friednau

dès 1937. Ingénieur, puis ingénieur en chef,

il avait occupé de nombreux postes et gravi

progressivement les échelons de la hiérarchie au

sein de cette firme spécialisée dans l'étude

et la fabrication des systèmes de guidage, des commandes

hydrauliques et autres dispositifs de précision : la firme

Askania avait ainsi produit pour le compte de la Luftwaffe

des pilotes automatique pour les avions. Pendant la guerre, le

docteur Kurt Wilde, un des collaborateurs de l'Oberingenieur

Tuschka s'était signalé par le développement

du pilote automatique de la bombe volante Fieseler Fi 103/V1 . En 1939, la firme

avait également étudié pour le compte de

l'armée de Terre un système de pilotage pour les

fusées A4/V2

. En 1939, la firme

avait également étudié pour le compte de

l'armée de Terre un système de pilotage pour les

fusées A4/V2 utilisant des

gyroscopes. Ce dernier fut cependant abandonné au profit

de celui d'une firme concurrente, Kreiselgeräte GmbH. Ses

activités dans le domaine du guidage et des installations

hydrauliques avaient eu bien entendu des retombées dans le

domaine de la construction navale, en particulier dans la

construction des sous-marins et des torpilles : Askania avait

ainsi été amenée à réaliser

des appareils de tenue automatique de l'immersion, des appareils

de tenue automatique de pesée, des commandes hydrauliques

de périscope, de gouvernail, des traceurs de route,

différents organes de torpille, des moteurs de gouvernail

à air comprimé. À la suite des bombardements

successifs de Berlin en 1943, la section de l'Oberingenieur

Friedrich Tuschka, qui comprenait un bureau d'études et de

calculs, un laboratoire pour organes de réglages et de

mesures, ainsi qu'un atelier, avait été

délocalisée à Greiffenberg, petite ville de

Silésie. Devant l'avancée soviétique, la

direction de la firme Askania avait cependant

évacué une partie du personnel de Greiffenberg vers

Senthofen, dans l'Allgau, région autrichienne

occupée par la 1ère Armée française.

Au titre des réparations, les installations de Senthofen

furent saisies par l'armée française tandis que

l'Oberingenieur Friedrich Tuschka et une partie de es

collaborateurs furent recrutés par la Mission technique

permanente de la Marine nationale en Zone française

d'occupation. Dans un mémorandum de 1946, Friedrich

Tuschka décrivit avantageusement ses travaux au Service

technique des constructions et armes navales, par lequel il avait

été recruté, et ajouta les précisions

suivantes:

utilisant des

gyroscopes. Ce dernier fut cependant abandonné au profit

de celui d'une firme concurrente, Kreiselgeräte GmbH. Ses

activités dans le domaine du guidage et des installations

hydrauliques avaient eu bien entendu des retombées dans le

domaine de la construction navale, en particulier dans la

construction des sous-marins et des torpilles : Askania avait

ainsi été amenée à réaliser

des appareils de tenue automatique de l'immersion, des appareils

de tenue automatique de pesée, des commandes hydrauliques

de périscope, de gouvernail, des traceurs de route,

différents organes de torpille, des moteurs de gouvernail

à air comprimé. À la suite des bombardements

successifs de Berlin en 1943, la section de l'Oberingenieur

Friedrich Tuschka, qui comprenait un bureau d'études et de

calculs, un laboratoire pour organes de réglages et de

mesures, ainsi qu'un atelier, avait été

délocalisée à Greiffenberg, petite ville de

Silésie. Devant l'avancée soviétique, la

direction de la firme Askania avait cependant

évacué une partie du personnel de Greiffenberg vers

Senthofen, dans l'Allgau, région autrichienne

occupée par la 1ère Armée française.

Au titre des réparations, les installations de Senthofen

furent saisies par l'armée française tandis que

l'Oberingenieur Friedrich Tuschka et une partie de es

collaborateurs furent recrutés par la Mission technique

permanente de la Marine nationale en Zone française

d'occupation. Dans un mémorandum de 1946, Friedrich

Tuschka décrivit avantageusement ses travaux au Service

technique des constructions et armes navales, par lequel il avait

été recruté, et ajouta les précisions

suivantes:

" Pratiquement la totalité des usines Askania

ainsi que leurs plans, modèles, dossiers, etc ... ont

été confisqués et emmenés par

l'Armée rouge. La totalité de mes dossiers a

également disparu. Tous les appareils doivent être

reconstitués de mémoire ; seuls les quelques hommes

qui ont l'expérience sont capables de le faire. ( ... ). A

l'heure actuelle, mes systèmes de commandes automatiques

sont fabriqués chez les Russes et chez les

Anglais."

- Parmi les systèmes étudiés sous la

direction de l'Oberingenieur Tuschka, ce fut l'appareil de tenue

automatique de l'immersion qui retint principalement l'attention

des ingénieurs français du STCAN. Ce dernier fit

installer un petit bureau d'études à Bad Jungbrunn,

une localité située près de Linz en

Autriche. En septembre 1946, l'Oberingenieur Tuschka acheva une

première étude théorique visant à

établir le bilan critique de ses travaux antérieurs

et à définir les grands principes de

fonctionnements d'une nouvelle commande de tenue automatique de

l'immersion. Il estimait en effet que les commandes construites

durant la guerre avaient été

réalisées avec trop de hâte et

présentaient encore des défauts. L'étude du

premier dispositif remontait à 1937 et était

à relier aux travaux de la firme Walter sur les

sous-marins rapides. Sur un sous-marin dont la vitesse en

plongée devait dépasser les 25 nœuds, il

était prévisible que le maintien de l'immersion

deviendrait de plus en plus difficile et un véritable

changement de mentalité devait être effectué

en la matière. Un premier système, destiné

au petit sous-marin Walter expérimental V80 et mettant en jeu de gyroscopes et des

composants issus des études aéronautiques fut

testé en laboratoire en 1941. Jugé insuffisant, il

ne serait cependant jamais installé à bord: si la

course du sous-marin avait effectivement pu être maintenue,

l'immersion et ses variations n'étaient pas prises en

compte. L'expérience acquise permit toutefois le

développement d'un système entièrement

nouveau baptisé commande NT - Neigung und

Tiefensteuerung (assiette et immersion). Le premier composant

de la commande NT était un tuyautage de mesure aboutissant

à une chambre à membrane. À

l'intérieur de cette dernière, la pression

compressait une membrane dite d'immersion et mettait un ressort

sous tension. Le maintien de l'immersion était

opéré par réglage de la tension du ressort.

Les variations d'immersion pouvaient être

opérées entre 10 et 150 mètres, avec un

écart possible de 2 mètres. Quant à

l'assiette du sous-marin, elle était tout simplement

contrôlée grâce à un système de

pendule placé sur des suspensions à ressort afin de

résister aux grenadages. Les données recueillies

par ces deux appareils étaient transmises à de

engrenage calculateur eux-mêmes reliés au gouvernail

et aux barres de plongée. Ces engrenages calculateur

constituaient le cœur de la commande NT et furent l'objet

d'une mise au point délicate, en particulier celui

appelé système à avance, qui

générait une dérivée - et permettait

d'appréhender une situation au vu de

l'accélération du mouvement. Grâce à

la commande NT, le sous-marin pouvait efficacement maintenir ou

modifier son immersion à diverses allures. L'U-555, un sous-marin du type VII

C, fut le premier navire à recevoir en 1942 cette commande

expérimentale. À cette même période,

l'utilité d'un appareil de tenue automatique de

l'immersion augmenta, les sous-marins allemands étant

contraints d'évoluer en plongée d'une

manière croissante. En permettant aux sous-marins de

recharger leurs batteries électriques ou de transiter en

plongée, l'adoption du Schnorchel avait

confirmé cette évolution mais impliquait une charge

de travail accrue et particulièrement épuisante

pour le personnel chargé du maniement des barre de

plongée avant et arrière du sous-marin. Lors de la

navigation au Schnorchel, il fallait pouvoir maintenir

durant de longues heures le sous-marin à une immersion

constante, ou tout au plus avec des variations maximum de 0,50

mètre. Si la tête du Schnorchel

émergeait d'une manière trop importante au-dessus

des vagues, elle pouvait être plus facilement

détectée par un radar et révéler la

position du sous-marin. Un second modèle de commande NT

fut ensuite étudié pour les sous-marins des Types

XXI et XXIII. Dans la mesure où, pour une vitesse

supérieure à 6 nœuds, les seules barres de

plongée arrière suffisaient à modifier

l'immersion efficacement, les barres avant devenaient inutiles et

étaient rétractées dans le cas du Type XXI,

soit mises en position neutre et immobilisées comme sur le

Type XXIII. Cette disposition répondait également

au souci de diminuer la résistance à l'avancement

et de gagner quelques nœuds. La nouvelle commande NT fut

donc reliée au dispositif de déploiement des barres

de plongée avant.

et mettant en jeu de gyroscopes et des

composants issus des études aéronautiques fut

testé en laboratoire en 1941. Jugé insuffisant, il

ne serait cependant jamais installé à bord: si la

course du sous-marin avait effectivement pu être maintenue,

l'immersion et ses variations n'étaient pas prises en

compte. L'expérience acquise permit toutefois le

développement d'un système entièrement

nouveau baptisé commande NT - Neigung und

Tiefensteuerung (assiette et immersion). Le premier composant

de la commande NT était un tuyautage de mesure aboutissant

à une chambre à membrane. À

l'intérieur de cette dernière, la pression

compressait une membrane dite d'immersion et mettait un ressort

sous tension. Le maintien de l'immersion était

opéré par réglage de la tension du ressort.

Les variations d'immersion pouvaient être

opérées entre 10 et 150 mètres, avec un

écart possible de 2 mètres. Quant à

l'assiette du sous-marin, elle était tout simplement

contrôlée grâce à un système de

pendule placé sur des suspensions à ressort afin de

résister aux grenadages. Les données recueillies

par ces deux appareils étaient transmises à de

engrenage calculateur eux-mêmes reliés au gouvernail

et aux barres de plongée. Ces engrenages calculateur

constituaient le cœur de la commande NT et furent l'objet

d'une mise au point délicate, en particulier celui

appelé système à avance, qui

générait une dérivée - et permettait

d'appréhender une situation au vu de

l'accélération du mouvement. Grâce à

la commande NT, le sous-marin pouvait efficacement maintenir ou

modifier son immersion à diverses allures. L'U-555, un sous-marin du type VII

C, fut le premier navire à recevoir en 1942 cette commande

expérimentale. À cette même période,

l'utilité d'un appareil de tenue automatique de

l'immersion augmenta, les sous-marins allemands étant

contraints d'évoluer en plongée d'une

manière croissante. En permettant aux sous-marins de

recharger leurs batteries électriques ou de transiter en

plongée, l'adoption du Schnorchel avait

confirmé cette évolution mais impliquait une charge

de travail accrue et particulièrement épuisante

pour le personnel chargé du maniement des barre de

plongée avant et arrière du sous-marin. Lors de la

navigation au Schnorchel, il fallait pouvoir maintenir

durant de longues heures le sous-marin à une immersion

constante, ou tout au plus avec des variations maximum de 0,50

mètre. Si la tête du Schnorchel

émergeait d'une manière trop importante au-dessus

des vagues, elle pouvait être plus facilement

détectée par un radar et révéler la

position du sous-marin. Un second modèle de commande NT

fut ensuite étudié pour les sous-marins des Types

XXI et XXIII. Dans la mesure où, pour une vitesse

supérieure à 6 nœuds, les seules barres de

plongée arrière suffisaient à modifier

l'immersion efficacement, les barres avant devenaient inutiles et

étaient rétractées dans le cas du Type XXI,

soit mises en position neutre et immobilisées comme sur le

Type XXIII. Cette disposition répondait également

au souci de diminuer la résistance à l'avancement

et de gagner quelques nœuds. La nouvelle commande NT fut

donc reliée au dispositif de déploiement des barres

de plongée avant.

- Cette commande électromécanique destinée

aux sous-marins rapides était également plus

complexe que la première commande. Elle servit de base

à la conception du Pilote automatique (PA) dont la

réalisation avait été commandée par

le STCAN. Une des premières étapes de ce travail

fut la recherche de paramètres en conditions

réelles. L'ingénieur Tuschka, dont le groupe

d'études avait été installé à

Überlingen, sur les bords du lac de Constance, se rendit

ainsi à Toulon les 14 et 15 Octobre 1947 afin de

réaliser des expériences d'oscillation à

bord du sous-marin La Créole : elles consistaient

à donner au bâtiment en plongée une impulsion

à l'aide des barres arrière. Une fois le mouvement

acquis, les barres étaient remises à zéro et

les mesures d'assiette et d'immersion effectuées toutes

les 5 ou 10 secondes. L'ingénieur principal du

Génie maritime Jourdain, adjoint au chef de la Section

Sous-marins du STCAN à l'époque, se souvient de ces

expériences réalisées à Toulon avec

l'ingénieur allemand Tuschka:

"( ... ) j'ai embarqué avec lui sur le sous-marin

La Créole alors en essais et nous avons fait diverses

manœuvres qui nous ont amenés tantôt au

voisinage de I' immersion limite, tantôt en surface, avec

la désapprobation du commandant ".

Les conditions dans lesquelles se poursuivit le travail de

l'Oberingenieur Tuschka sont encore obscures, mais on peut

affirmer qu'en 1955, une première version fut

installée à bord du sous-marin La

Créole et soumise à de nombreux essais.

L'appareil Tuschka n° 1 fut ensuite essayé en route

libre à partir de Juillet 1955 à bord du sous-marin

L'Artémis. En Septembre 1955,

alors que ce dernier procédait aux essais

d'équipements, dont le PA Tuschka, destinés aux

nouveaux sous-marins Type Narval, se produisit d'ailleurs

un incident mémorable pour on équipage. Le

sous-marin naviguait au Schnorchel depuis plusieurs heures

lorsqu'une avarie de barre arrière se produisit. Monsieur

Jacques Derny, officier marinier chargé de la

détection sous-marine, était de quart ce moment

précis au Central-Informations (CI), et a bien voulu

relater par écrit cet incident qui aurait pu être

fatal au sous-marin. Ce local étant attenant au

Central-Opérations (CO), où se trouvaient les

équipements de «

Sécurité-Plongée » servant à la

conduite du sous-marin, il en fut le témoin

privilégié. Privé de barre arrière le

sous-marin prit immédiatement une assiette négative

de 12 à 20 degrés. L'officier de quart au CO donna,

comme la procédure l'exigeait, l'ordre « Alerte

Schnorchel » : les sectionnements de coque - circuit

d'aspiration d'air frais, échappements, circuit de

réfrigération - furent isolés pour

empêcher toute rentrée d'eau et les diesels furent

stoppés. Les moteurs électriques furent

démarrés et mis « en avant 4 » pour

compenser la traînée hydrodynamique engendrée

par les mâts encore hissés. Parallèlement,

l'incident fut annoncé sur l'interphone du bord, afin que

le personnel du poste arrière puisse effectuer le

débrayage du moteur électrique commandant la barre

mise en cause et embrayer la barre de secours à bras.

Enfin, la caisse de plongée rapide bâbord, dans

laquelle l'eau de mer entrée dan le circuit

Schnorchel était automatiquement

récupérée, fut vidangée par une

chasse à haute pression. Une fois l'opération

effectuée, l'officier de quart ordonna de réduire

la vitesse des moteurs électriques de 4 à 2. La

confusion régnant à bord, le personnel devant se

cramponner aux divers équipements, l'ordre ne fut pas

perçu et le sous-marin, dont la pointe négative

atteignait maintenant 30°, continua à descendre

« en avant 4 ». En s'accrochant à ce qu'ils

pouvaient, le lieutenant de vaisseau Guy Denielou, qui commandait

le sous-marin, et l'ingénieur mécanicien de 1

ère classe Jacques Thomas, chef du service des machines,

arrivèrent péniblement à ce moment du

carré des officiers, distant de 5 ou 6 mètres.

Compte tenu de l'urgence de la situation, le commandant Dennielau

demanda à son ingénieur-mécanicien, qui

s'était hissé jusqu'au tableau de la chasse

principale, de se préparer à purger les ballasts

avant, de manière à donner au sous-marin une pointe

positive. Malheureusement, l'interphone étant toujours en

fonction, des bribes de l'échange verbal furent entendus

au poste avant. Le personnel de ce dernier comprit à tort

qu'il allait fermer la vanne d'air à haute pression allant

vers le central, si bien que la manœuvre de purger les

ballasts avant, ordonnée peu après par le

commandant, resta sans effet : le sous-marin continuait toujours

à descendre rapidement avec une forte pointe

négative. L'immersion de 100 mètres ayant

été dépassée, le commandant se

résolut à ordonner de purger tous les ballasts en

même temps. Une fois de plus, la manœuvre resta sans

effet. L'ingénieur mécanicien de 1ère classe

Thomas déclencha sans plus de résultats la chasse

générale de secours. Le drame put cependant

être évité. Monsieur Jacques Derny se

souvient du dénouement de cette situation en ces termes

:

« Je ne décris pas la consternation qui se

lisait sur les visages. C'est alors que nous avons entendu un

bruit de chasse haute pression dans les ballasts de l'avant. Il

était dû à la mise en œuvre par le

personnel du poste avant de la chasse située dans ce

poste. En effet, l'ordre répété par

l'ingénieur avait été diffusé

à son insu dans tout le bord par le réseau

d'interphone. Sous l'impulsion de cette chasse haute pression,

nous avons fait surface avec une forte pointe positive. ( ... ).

Parallèlement, les électriciens de quart dans le

compartiment des moteurs électriques [avaient] pris

l'initiative de réduire l'allure de Avant 4 à Avant

2, ce qui permit de limiter la perte d'immersion. ( ... ).

Personne au poste central ne s'était rendu compte de la

position des chadburns (compte tours) [1] qui ne se trouvaient

pas sur le tableau de plongée mais à 900 sur des

montants faisant face à l'arrière.

»

Une fois le déroulement de l'incident reconstitué

et analysé, le commandant décida de recréer

les mêmes conditions pour tester les réactions du

personnel de quart, qui, cette fois-ci, se comporta admirablement

et rétablit l'assiette du sous-marin vers 25- 30

mètres seulement. Après le retour au port du

sous-marin, l'Oberingenieur Tuschka, qui assurait lui-même

la maintenance et les réglages de ses appareils, vint

à bord de l'Artémis pour identifier la cause

précise de l'incident. Un mécanicien, d'origine

alsacienne, servait apparemment d'interprète entre

l'ingénieur allemand et les officiers du sous-marin.

Monsieur Henri Lucbert, ancien Premier Mécanicien ayant

embarqué sur l'Artémis fut témoin de

la visite de Friedrich Tuschka et rapporte un échange

savoureux entre ce dernier et le commandant du sous-marin :

« Que s'était-il passé ? Notre

ingénieur mécanicien, polytechnicien de formation,

voulant affiner certains réglages à

l'intérieur du boîtier Tuschka, avait dû faire

une fausse manipulation. Lorsque Tuschka vint à bord, il

constata que les scellés du boîtier avaient

été enlevés. Mécontent, il demanda au

commandant les raisons de ce geste. Ce dernier, comme il se doit,

défendit son ingénieur mécanicien. La

réponse de monsieur Tuschka fut alors la suivante:

Voyez-vous commandant, la France souffre de deux maux:

polytechnique et vérole. »

Monsieur Jacques Derny se souvient aussi de l'ingénieur

allemand Tuschka, « dont la tenue avec son short en cuir

de type bavarois ne passait pas inaperçu ».

Sur les sous-marins français Type Aurore/La

Créole, dont la conception remontait à

l'entre-deux-guerres, la commande des barres de plongée

était opérée grâce à un petit

moteur électrique installé à

proximité immédiate de ces mêmes barres,

l'ordre étant bien sûr donné avec un tableau

électrique au CO. Le problème résidait dans

la fragilité de ce système électrique ainsi

que le précisait Monsieur Jacques Derny:

« Ces barres ( ... ) comportaient en effet une armoire

de démarrage dans laquelle s'agitaient un nombre important

de relais pour chaque mouvement dans un sens ou dans l'autre.

»

Le Pilote automatique Tuschka, essentiellement une pièce

d'horlogerie mécanique, ne connaissait pas ces

problèmes et imposait aux commandes de barre, auxquelles

il était relié par deux électro-aimants de

bonne taille et des tiges mécaniques, un travail incessant

et contraignant qui causait ces pannes. Elles étaient donc

d' autant plus susceptibles de se produire lors d'une navigation

au Schnorchel, lorsque le sous-marin devait suivre au plus

près les mouvements de la surface de la mer. Il est

à noter que les sous-marins Type XXI allemands, dont le

système de commande de barre était hydraulique,

n'auraient sans doute pas connus de tels problèmes. Ils

furent d'ailleurs résolus sur les sous-marins

français Type Narval, à bord desquels la commande

de barre était hydraulique. Michel Pontrucher, ancien

Premier maître électricien ayant embarqué sur

le sous-marin La Créole à bord duquel fut

testé l'appareil Tuschka, estime que :

« Le concept [de la seconde commande NT et par

conséquent celle du PA] était beaucoup plus

élaboré que le précédent. On peut y

observer que : tout ce qui est périphérique de

l'action barre proprement dite a été pris en

considération et traité; soit, interactions entre

barres avant et arrière, correction de la pesée,

correction de l'assiette, phénomène de

renversement. On notera la prise d'information position safran au

plus près de celui-ci et donc hautement

sécuritaire. »

Par la suite, Friedrich Tuschka fonda sa propre

société, Tuschka Feinmechanik GmbH. Ses appareils

de tenue automatique de l'immersion allaient notamment

équiper à titre expérimental vers 1967 -

1968 les sous-marins classe 205 U-11

et U-12 de la République fédérale

d'Allemagne. En France, un second Pilote automatique fut ensuite

réalisé par le Département

Télécommandes du Centre national d'études

des télécommunications (CNET). L'emprunt à

la technologie allemande concernait l'indicateur et la commande

de profondeur, mai certaine fonctions étaient

désormais réalisées par des composants

électroniques. Les semi-conducteurs n'ayant pas encore

atteint le stade industriel, les composants utilisé

à I' époque étaient encore basiques : tube

à vide, triode, pentode. Ce PA français, qui fut

testé à partir de 1956 à bord du sous-marin

La Créole, possédait les positions

Montée et Descente. Il possédait cependant une

commutation automatique/semi-automatique à l'instar de la

commande NT allemande. Le PA pouvait en effet réaliser

l'ensemble des opérations ou se contenter d'effectuer le

calcul de l'angle de barre tandis qu'un barreur effectuait la

manœuvre. Enfin, de réglages de gain d'amplificateur

étaient désormais possible afin de donner au

système des réactions lentes ou rapides.

Le Bulletin d'information des sous-marins n°8 du premier

semestre 1957 précisait ainsi que: « [Le PA]

construit par le CNET et installé pour essais sur La

Créole a fonctionné pendant cent quatre vingt

heures en service courant de façon satisfaisante. Il

servira de prototype aux pilotes automatiques destinés aux

sous-marins Type Aréthuse et Daphné

».

- La société SAGEM poursuivit ensuite à son

compte les travaux du CNET et acquit après 1956-1957 un

quasi-monopole pour ce type d'appareils. En attendant la

validation puis la production de cette nouvelle version, les

sous-marins de la classe Narval conservèrent

approximativement jusqu'en 1961 un modèle

électromécanique antérieur, le PA4.

À bord du sous-marin Dauphin, l'échange fut

ainsi effectué au retour d'une mission en Juillet 1961.

Lorsque son réglage était effectué de

manière satisfaisante, le PA4, dont furent

équipés les quatre premiers sous-marins Type

Narval à partir du 01 Mai 1958, avait

présenté d'indéniables qualités. En

Juin-Juillet 1958, les sous-marins Dauphin et Requin effectuèrent ainsi

une croisière jusqu'aux Açores et

naviguèrent la plupart du temps en plongée. Le

lieutenant de vaisseau Burban, commandant du sous-marin

Requin, précisa dans le volet technique de son

rapport de mission quelle pouvait être l'utilité de

l'appareil de tenue automatique de l'immersion PA4

à bord d'un sous-marin destiné à

évoluer constamment en plongée:

« l'intérêt de cet appareil est

considérable. Il nous a permis de récupérer

deux hommes et d'effectuer ainsi une seconde veille microphonique

(DUUA) et un quart continu au poste torpilles. Le PA en immersion

a été utilisé pendant 50 jours à

quelques heures près. Nous avons dû le stopper en

effet une dizaine d'heures pour plusieurs avaries

légères ou pour entraînement des barreurs

».

- À l'immersion périscopique, par creux de 4

mètres ou supérieur, le PA était

équivalent à des barreurs moyens, mais dans les

autres situations, il était jugé

irréprochable. A l'immersion périscopique, par mer

de force 3 à 4, l'immersion était ainsi tenue

à 0,5 mètre près. Sa seule faiblesse

était de nécessiter des réglages parfois

complexes, à cause desquels l'appareil n'était pas

toujours apprécié par ses utilisateurs, loin de

là.

[1] Plutôt le T.T.O.M. Transmetteur d'ordre machine

(Auteur du site).

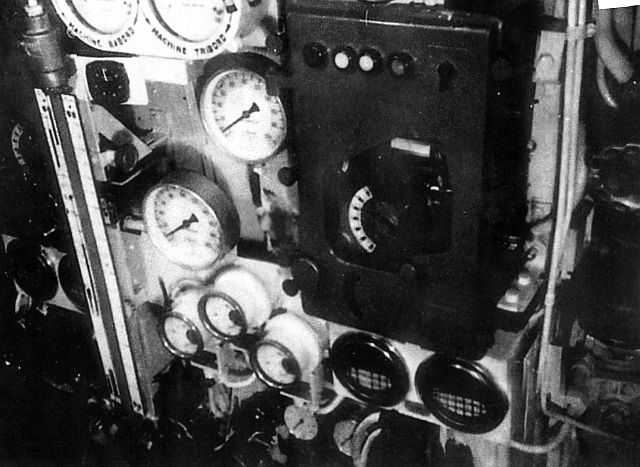

Pilote Tuschka PA2 sur La Créole(Collection Michel

Pontrucher)

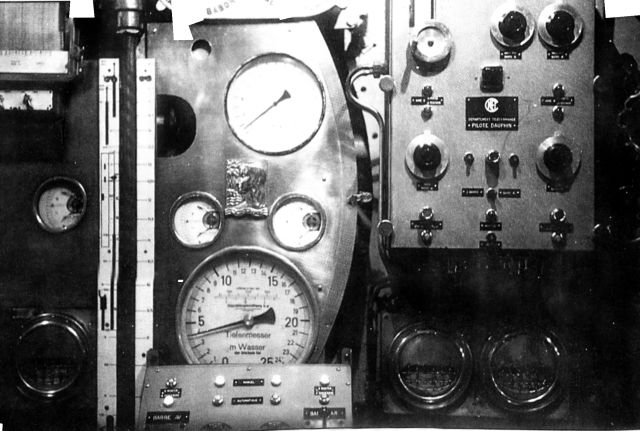

Pilote Tuschka PA3 sur La Créole(Collection Michel

Pontrucher)

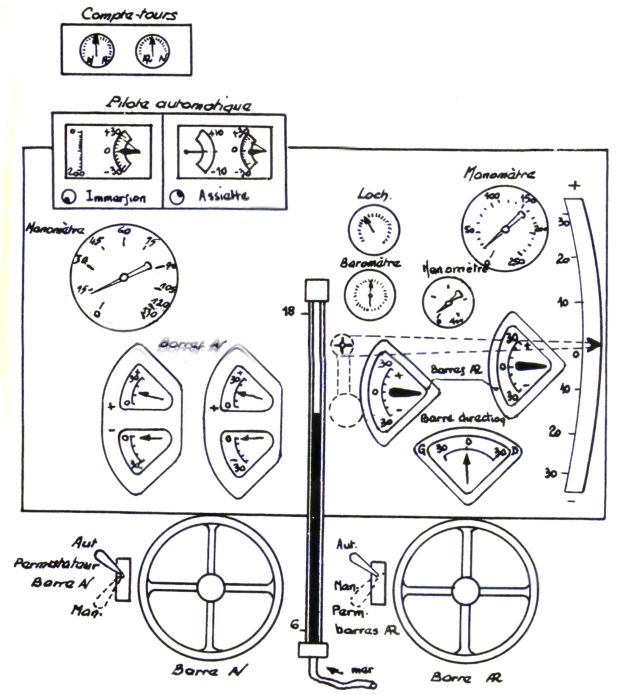

Représentation du Pilote Automatique Tuschka

(SAGEM)

Plan du Pilote Automatique Tuschka.

Selon une autre source : Premier essai en 1943 sur

l'U-555, première installation en série

début 1944 sur les U-235, U-236, U-867 ainsi qu'à partir de

l'automne 1944 sur les bateaux de front U-1017 (type VII C/41) et U-2511 (type XXI). Après

la guerre - développement pour la marine française

et pour la marine fédérale (classes 205 à

209). Aujourd'hui, ces installations mécaniques ont

été remplacées par des installations

électroniques.

Glossaire

Source : 1944-1954 SOUS-MARINS FRANÇAIS La

décennie du renouveau.

. En 1939, la firme

avait également étudié pour le compte de

l'armée de Terre un système de pilotage pour les

fusées A4/V2

. En 1939, la firme

avait également étudié pour le compte de

l'armée de Terre un système de pilotage pour les

fusées A4/V2 utilisant des

gyroscopes. Ce dernier fut cependant abandonné au profit

de celui d'une firme concurrente, Kreiselgeräte GmbH. Ses

activités dans le domaine du guidage et des installations

hydrauliques avaient eu bien entendu des retombées dans le

domaine de la construction navale, en particulier dans la

construction des sous-marins et des torpilles : Askania avait

ainsi été amenée à réaliser

des appareils de tenue automatique de l'immersion, des appareils

de tenue automatique de pesée, des commandes hydrauliques

de périscope, de gouvernail, des traceurs de route,

différents organes de torpille, des moteurs de gouvernail

à air comprimé. À la suite des bombardements

successifs de Berlin en 1943, la section de l'Oberingenieur

Friedrich Tuschka, qui comprenait un bureau d'études et de

calculs, un laboratoire pour organes de réglages et de

mesures, ainsi qu'un atelier, avait été

délocalisée à Greiffenberg, petite ville de

Silésie. Devant l'avancée soviétique, la

direction de la firme Askania avait cependant

évacué une partie du personnel de Greiffenberg vers

Senthofen, dans l'Allgau, région autrichienne

occupée par la 1ère Armée française.

Au titre des réparations, les installations de Senthofen

furent saisies par l'armée française tandis que

l'Oberingenieur Friedrich Tuschka et une partie de es

collaborateurs furent recrutés par la Mission technique

permanente de la Marine nationale en Zone française

d'occupation. Dans un mémorandum de 1946, Friedrich

Tuschka décrivit avantageusement ses travaux au Service

technique des constructions et armes navales, par lequel il avait

été recruté, et ajouta les précisions

suivantes:

utilisant des

gyroscopes. Ce dernier fut cependant abandonné au profit

de celui d'une firme concurrente, Kreiselgeräte GmbH. Ses

activités dans le domaine du guidage et des installations

hydrauliques avaient eu bien entendu des retombées dans le

domaine de la construction navale, en particulier dans la

construction des sous-marins et des torpilles : Askania avait

ainsi été amenée à réaliser

des appareils de tenue automatique de l'immersion, des appareils

de tenue automatique de pesée, des commandes hydrauliques

de périscope, de gouvernail, des traceurs de route,

différents organes de torpille, des moteurs de gouvernail

à air comprimé. À la suite des bombardements

successifs de Berlin en 1943, la section de l'Oberingenieur

Friedrich Tuschka, qui comprenait un bureau d'études et de

calculs, un laboratoire pour organes de réglages et de

mesures, ainsi qu'un atelier, avait été

délocalisée à Greiffenberg, petite ville de

Silésie. Devant l'avancée soviétique, la

direction de la firme Askania avait cependant

évacué une partie du personnel de Greiffenberg vers

Senthofen, dans l'Allgau, région autrichienne

occupée par la 1ère Armée française.

Au titre des réparations, les installations de Senthofen

furent saisies par l'armée française tandis que

l'Oberingenieur Friedrich Tuschka et une partie de es

collaborateurs furent recrutés par la Mission technique

permanente de la Marine nationale en Zone française

d'occupation. Dans un mémorandum de 1946, Friedrich

Tuschka décrivit avantageusement ses travaux au Service

technique des constructions et armes navales, par lequel il avait

été recruté, et ajouta les précisions

suivantes: et mettant en jeu de gyroscopes et des

composants issus des études aéronautiques fut

testé en laboratoire en 1941. Jugé insuffisant, il

ne serait cependant jamais installé à bord: si la

course du sous-marin avait effectivement pu être maintenue,

l'immersion et ses variations n'étaient pas prises en

compte. L'expérience acquise permit toutefois le

développement d'un système entièrement

nouveau baptisé commande NT - Neigung und

Tiefensteuerung (assiette et immersion). Le premier composant

de la commande NT était un tuyautage de mesure aboutissant

à une chambre à membrane. À

l'intérieur de cette dernière, la pression

compressait une membrane dite d'immersion et mettait un ressort

sous tension. Le maintien de l'immersion était

opéré par réglage de la tension du ressort.

Les variations d'immersion pouvaient être

opérées entre 10 et 150 mètres, avec un

écart possible de 2 mètres. Quant à

l'assiette du sous-marin, elle était tout simplement

contrôlée grâce à un système de

pendule placé sur des suspensions à ressort afin de

résister aux grenadages. Les données recueillies

par ces deux appareils étaient transmises à de

engrenage calculateur eux-mêmes reliés au gouvernail

et aux barres de plongée. Ces engrenages calculateur

constituaient le cœur de la commande NT et furent l'objet

d'une mise au point délicate, en particulier celui

appelé système à avance, qui

générait une dérivée - et permettait

d'appréhender une situation au vu de

l'accélération du mouvement. Grâce à

la commande NT, le sous-marin pouvait efficacement maintenir ou

modifier son immersion à diverses allures. L'U-555, un sous-marin du type VII

C, fut le premier navire à recevoir en 1942 cette commande

expérimentale. À cette même période,

l'utilité d'un appareil de tenue automatique de

l'immersion augmenta, les sous-marins allemands étant

contraints d'évoluer en plongée d'une

manière croissante. En permettant aux sous-marins de

recharger leurs batteries électriques ou de transiter en

plongée, l'adoption du Schnorchel avait

confirmé cette évolution mais impliquait une charge

de travail accrue et particulièrement épuisante

pour le personnel chargé du maniement des barre de

plongée avant et arrière du sous-marin. Lors de la

navigation au Schnorchel, il fallait pouvoir maintenir

durant de longues heures le sous-marin à une immersion

constante, ou tout au plus avec des variations maximum de 0,50

mètre. Si la tête du Schnorchel

émergeait d'une manière trop importante au-dessus

des vagues, elle pouvait être plus facilement

détectée par un radar et révéler la

position du sous-marin. Un second modèle de commande NT

fut ensuite étudié pour les sous-marins des Types

XXI et XXIII. Dans la mesure où, pour une vitesse

supérieure à 6 nœuds, les seules barres de

plongée arrière suffisaient à modifier

l'immersion efficacement, les barres avant devenaient inutiles et

étaient rétractées dans le cas du Type XXI,

soit mises en position neutre et immobilisées comme sur le

Type XXIII. Cette disposition répondait également

au souci de diminuer la résistance à l'avancement

et de gagner quelques nœuds. La nouvelle commande NT fut

donc reliée au dispositif de déploiement des barres

de plongée avant.

et mettant en jeu de gyroscopes et des

composants issus des études aéronautiques fut

testé en laboratoire en 1941. Jugé insuffisant, il

ne serait cependant jamais installé à bord: si la

course du sous-marin avait effectivement pu être maintenue,

l'immersion et ses variations n'étaient pas prises en

compte. L'expérience acquise permit toutefois le

développement d'un système entièrement

nouveau baptisé commande NT - Neigung und

Tiefensteuerung (assiette et immersion). Le premier composant

de la commande NT était un tuyautage de mesure aboutissant

à une chambre à membrane. À

l'intérieur de cette dernière, la pression

compressait une membrane dite d'immersion et mettait un ressort

sous tension. Le maintien de l'immersion était

opéré par réglage de la tension du ressort.

Les variations d'immersion pouvaient être

opérées entre 10 et 150 mètres, avec un

écart possible de 2 mètres. Quant à

l'assiette du sous-marin, elle était tout simplement

contrôlée grâce à un système de

pendule placé sur des suspensions à ressort afin de

résister aux grenadages. Les données recueillies

par ces deux appareils étaient transmises à de

engrenage calculateur eux-mêmes reliés au gouvernail

et aux barres de plongée. Ces engrenages calculateur

constituaient le cœur de la commande NT et furent l'objet

d'une mise au point délicate, en particulier celui

appelé système à avance, qui

générait une dérivée - et permettait

d'appréhender une situation au vu de

l'accélération du mouvement. Grâce à

la commande NT, le sous-marin pouvait efficacement maintenir ou

modifier son immersion à diverses allures. L'U-555, un sous-marin du type VII

C, fut le premier navire à recevoir en 1942 cette commande

expérimentale. À cette même période,

l'utilité d'un appareil de tenue automatique de

l'immersion augmenta, les sous-marins allemands étant

contraints d'évoluer en plongée d'une

manière croissante. En permettant aux sous-marins de

recharger leurs batteries électriques ou de transiter en

plongée, l'adoption du Schnorchel avait

confirmé cette évolution mais impliquait une charge

de travail accrue et particulièrement épuisante

pour le personnel chargé du maniement des barre de

plongée avant et arrière du sous-marin. Lors de la

navigation au Schnorchel, il fallait pouvoir maintenir

durant de longues heures le sous-marin à une immersion

constante, ou tout au plus avec des variations maximum de 0,50

mètre. Si la tête du Schnorchel

émergeait d'une manière trop importante au-dessus

des vagues, elle pouvait être plus facilement

détectée par un radar et révéler la

position du sous-marin. Un second modèle de commande NT

fut ensuite étudié pour les sous-marins des Types

XXI et XXIII. Dans la mesure où, pour une vitesse

supérieure à 6 nœuds, les seules barres de

plongée arrière suffisaient à modifier

l'immersion efficacement, les barres avant devenaient inutiles et

étaient rétractées dans le cas du Type XXI,

soit mises en position neutre et immobilisées comme sur le

Type XXIII. Cette disposition répondait également

au souci de diminuer la résistance à l'avancement

et de gagner quelques nœuds. La nouvelle commande NT fut

donc reliée au dispositif de déploiement des barres

de plongée avant.